Psst.. c’est une édition spéciale un peu plus longue que d’habitude – prévoyez une petite tasse de thé 🫖

Si cette newsletter vous plaît, elle plaira peut-être à quelqu’un d’autre. N’hésitez pas à partager Mondes Vivants autour de vous : aux simples curieux, aux passionnés d’éthologie ou à ceux en quête d’histoires fascinantes pour épater leurs amis.

🤍

Tout le monde sait : dans la nature, ce sont les mâles qui dominent le groupe social. Vous savez, le mâle alpha. Celui qui se bagarre, qui décide pour tout le monde et cherche à copuler avec tout ce qui bouge. De leur côté, les femelles sont plutôt dociles, voire passives. Elles remplissent leur rôle de mères et laissent les questions d’influence et de dominance à ceux que ça concerne.

FAUX.

Si vous y croyez, ou que vous y avez cru un jour, ne vous flagellez pas : ce n’est pas de votre faute. C’est la faute de la science. Non, de la société.

Si je vous dis : Charles Darwin, Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen, Karl von Frish… Les fondateurs de l’étude scientifique du comportement animal, vous voyez le problème ?

Les pères fondateurs de l’éthologie, comme on les appelle parfois.

Des scientifiques, oui, mais aussi des hommes. Imprégnés par les stéréotypes des sociétés dans lesquelles ils évoluent alors.

Charles Darwin – Galerie des naturalistes – Jules Pizzetta – BnF Gallica

Lorsque Darwin (à qui la science doit beaucoup ça, ça ne change pas) décrit les sociétés animales qu’il étudie, il met en lumière le rôle du mâle, triomphant et majestueux, et dépeint les femelles avec les caractéristiques prêtées aux femmes dans l’Angleterre victorienne : elles sont maternelles, douces et se tiennent, merci bien, au plus loin des décisions stratégiques.

Coïncidence ou projection ? Je vous laisse en juger.

(Petit aparté : à cette époque, vous l’aurez compris, les scientifiques ne sortent pas de nulle part. La parole est aux hommes blancs issus de milieux aisés. Et pourtant ! Ce ne sont pas les seuls à avoir contribué aux avancées scientifiques. Il y a aussi ceux que l’Histoire a enterré oublié, à l’image de Charles Henri-Turner, entomologiste et pionnier de la cognition des insectes, ou de Jeanne Villepreux-Power une naturaliste française dont la grande majorité des travaux a tragiquement coulé à pic au large de la Bretagne en 1838, lors du naufrage du navire qui la transportait vers Londres).

Un argument dans le sens de ce brave Charles, tout de même : dans les sociétés animales, il n’est pas rare que les mâles arborent des physiques plus flamboyants et des rôles plus ostentatoires que les femelles, plus discrètes et aux stratégies plus complexes. Il n’est donc pas étonnant qu’ils aient été remarqués en premiers. Et puis imaginez un instant un homme du XIXᵉ siècle se retrouvant face au comportement volage d’une femelle. Scandale pour l’époque ! Mieux valait faire comme si de rien n’était et décréter la pause déjeuner.

Bref, résultat des courses ? Pendant près d’un siècle, la science invisibilise près de 50% du règne animal.

Tiens, au hasard, savez-vous comment on appelle la femelle du moineau ?

La moinelle. (C’est marrant, je n’ai pas entendu vos réponses fuser).

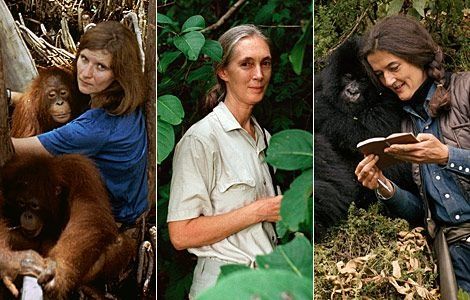

Il faudra attendre les années soixante et l’arrivée des fameuses Trimates : les primatologues Janes Goodall, Dian Fossey et Burité Galdikas, pour que les femmes fassent leur entrée dans le domaine de l’éthologie par la grande porte et…le révolutionne. En allant directement au contact des animaux, en leur donnant des prénoms (et non plus des numéros) et en révélant, pour la première fois, le rôle – puissant – des femelles au sein du groupe.

Photographie : https://bioecologie.over-blog.com

L’arrivée (tardive) des femmes sur la planète éthologie a donc permis d’effriter la mythologie sexiste qui façonnait jusqu’alors les sciences du vivant. Il était temps.

Depuis, on découvre peu à peu que la réalité est plus complexe que ce que nous imaginions. Qui dit « individu dominant » ne dit pas forcément « décision-unilatérale-à-la-Kim-Jong-un ». Dans la majorité des groupes, c’est le quorum qui décide : il faut l’accord d’un certain nombre de membres pour que le groupe se mette en mouvement.

Mais les stéréotypes ont la dent dure, et l’image du mâle alpha s’accroche dans les inconscients comme une moule à son rocher. Notamment, le fait que certaines femelles aient (aussi) des stratégies sexuelles est encore assez moyennement accepté par le croquant standard (ah bah, c’est sûr, on touche à l’argument imparable « je n’y peux rien, c’est ma nature »…).

Évidemment, comme toujours, vous commencez à le comprendre, il n’y a pas un comportement type. Les mondes vivants se caractérisent par une immense diversité : les comportements varient en fonction des espèces et même des individu.e.s. Et on est évidemment loin d’avoir tout découvert. On exclut donc d’entrée les généralités.

Mais de nos jours, les études au sujet des femelles se multiplient et leurs rôles, parfois aussi sophistiqués qu’incontournables, sont enfin dévoilés. Organisation collective, intelligence émotionnelle, liberté sexuelle affirmée, reproduction autonome, soin et protection des petits, transmission culturelle…

Le sujet est tellement vaste qu’il y a matière à écrire un livre (il y en a d’ailleurs des tas). Mais votre temps étant précieux, concentrons-nous ici sur quelques éléments choisis.

Celles qui portent la culotte 🩲

Chez les mammifères, la dominance forte des femelles sur les mâles n’est pas la règle. Elle est même plutôt l’exception. Mais dans certaines sociétés, ce sont elles, et elles seules, qui tiennent les rênes.

Une étude comparative publiée en 2020 dans la revue ScienceDirect par la biologiste Jennifer Smith et son équipe a étudié plusieurs schémas comportementaux au sein de ces sociétés afin d’élucider les obstacles et les opportunités d’une domination exclusivement féminine.

Entendons-nous un instant sur le terme de leadership. On désigne ici le ou les individus influents : ceux qui ont un accès prioritaire à la nourriture (ce n’est pas négligeable), qui incitent le groupe au mouvement, qui pratiquent la médiation entre ses membres quand les esprits s’échauffent et qui gèrent les interactions avec d’autres groupes.

L’étude a mis en lumière certains traits déterminants qui expliqueraient le succès des femelles au sein de ces sociétés matriarcales :

🏋️♀️ L’avantage physique :

Chez les hyènes tachetée (crocuta crocuta), par exemple, le dimorphisme sexuel penche complètement en faveur des femelles, qui sont plus massives et bien souvent plus agressives, que les mâles. C’est d’ailleurs elles que l’on retrouve en première ligne des conflits. La société des hyènes tachetée est régie par l’ordre hiérarchique des femelles adultes. Les femelles dominantes – les plus belliqueuses – mangent en premier avec leurs petits. En conséquence, plus une femelle est agressive, plus elle aura de chances que ses petits prospèrent. C’est ainsi que l’espèce semble évoluer vers toujours plus de pugnacité (top). Le placenta d’une hyène tachetée contient d’ailleurs des enzymes qui transforment les hormones féminines du sang maternel en testostérone dans le sang du fœtus. Les petites hyènes se développent donc dans un bain de testostérones, ce qui a pour effet de les rendre agressives dès la naissance (« oh le mignon petit béb… aaargh »). Par ailleurs, les hyènes tachetées disposent d’un clitoris hypertrophié péniforme (ça veut dire en forme de pénis) (je n’invente rien !) qui les rend à première vue difficilement distinguables de leurs congénères mâles. Une stratégie évolutive qui mise donc principalement sur la force.

(Je vous mets quand même une petite photo mims pour que vous ne pensiez pas que ce ne sont que des sanguinaires 👇)

Photographie lori glaholm – Pexels

👵 L’expérience :

Rassurons-nous, leadership ne rime pas forcément avec agressivité. Il peut aussi rimer avec fripée, ancienneté, vétusté… l’expérience, pour le dire joliment. Car oui, dans plusieurs sociétés matriarcales dans lesquelles la longévité est de mise, comme chez les éléphants (qui peuvent vivre jusqu’à 70-80 ans) ou chez les orques (qui peuvent atteindre 90 ans), l’ancienneté est valorisée au sein du groupe. Plus on est âgées et plus on est écouté. Pourquoi ? C’est simple. Dans ces sociétés, les mâles quittent le groupe pour éviter la consanguinité. Les femelles (et leurs petits) évoluent donc ensemble, toute leur vie, sur un territoire donné. Les aînées, dépositaires importantes de connaissances, finissent par le connaître sur le bout des doigts (ou des nageoires) : elles savent où se trouvent les meilleurs points d’eau, les sources de nourriture, comment éviter les prédateurs et j’en passe. Ainsi, c’est tout naturellement que le groupe se réfère aux matriarches (des sortes de MILF en somme : mother I’d like to follow).

🤝 La solidarité :

C’est un véritable Game of Thrones au féminin qui se joue dans les forêts centrafricaines. Chez les bonobos (pan paniscus), nombreux.ses sont ceux à vouloir accéder à une position élevée dans la hiérarchie, qui confère, d’une part, le choix des partenaires sexuels et, d’autre part, le contrôle de l’accès aux ressources alimentaires convoitées. Sur le papier, les mâles sont gagnants. Un léger dimorphisme leur confère un avantage physique. Et pourtant ! Ce sont les femelles qui occupent généralement les positions d’influence au sein des groupes. Comment s’y prennent-elles ? La sororité, messieurs dames. Naturellement, les jeux de pouvoir fluctuent en fonction des groupes étudiés, mais une tendance semble s’imposer : les femelles bonobos ont bien compris que l’union fait la force. Elles s’associent à deux, trois ou cinq et, de concert, bottent le train aux mâles qui voudraient remettre en question leur position hiérarchique. Plus le groupe est soudé, plus ses chances de victoire sont élevées et plus, il s’élève dans la hiérarchie. (Notons, au passage, que certains mâles participent parfois, en sous-marins, à des coalitions féminines organisées contre d’autres mâles). Les bonobos démontrent ainsi que la formation d’alliances féminines est un formidable outil comportemental qui permet aux femelles de s’imposer au sein des sociétés.

🦇 Impossible de parler de solidarité sans mentionner les chauves-souris, à la réputation pourtant sinistre. L’été, elles vivent en colonie composée des femelles et de leurs petits. Les femelles chassent ensemble. Si l’une d’elles revient bredouille, les autres partageront leur butin. Si une femelle ne rentre pas de la chasse, les autres adopteront le petit orphelin et l’élèveront comme les leurs. Plus frappant encore, lors des périodes difficiles, de fortes chaleurs ou lorsque les insectes se raréfient, certaines femelles s’auto-avortent (par un procédé chimique interne et selon des critères qui ne sont pas encore connus des chercheurs) pour assurer la survie du groupe. Elles deviendront les nourrices des petits à naître.

🐝 Lorsqu’une guêpe vient chiper un morceau de viande la table de votre déjeuner estival, ce n’est pas pour la boulotter en solo, mais pour nourrir les larves de sa colonie. C’est donc un acte complètement altruiste qui ne mérite pas l’hostilité dont il fait souvent l’objet.

Photographie Luke Jones – Flikr

Fun fact : saviez-vous que seule les insectes femelles possèdent un dard ?

Le frelon mâle ? Inoffensif. Vous pouvez même le caresser, si le cœur vous en dit.

Chez bien des espèces, les femelles coopèrent pour la chasse, la défense du territoire, la défense et l’éducation des petits. En cela, il est possible de considérer que ce sont principalement elles, qui assurent la transmission du savoir – autrement dit, de la culture. Un pouvoir déterminant aussi bien pour le fonctionnement du groupe que pour l’évolution de l’espèce.

Morale de cette histoire ? La dominance des mâles n’est pas inévitable d’un point de vue évolutif. Dans le règne animal, on retrouve bien des questions que notre société humaine se pose – et des réponses multiples, portées par des stratégies diverses et parfois inventive, et qui mériteraient, pour certaines, de nous inspirer ?

Mâles en point : la parthénogenèse

Photographie engin arkyurt – Unsplash

Dans la nature, il y a aussi celles qui décident, tout bonnement, de se passer du sexe opposé.

La nouvelle n’est pas totalement fraîche puisque ce phénomène vieux de 3,8 millions d’années a été découvert au 18ème siècle par le naturaliste Charles Bonnet, mais elle n’en reste pas moins extraordinaire pour autant.

La parthénogenèse est un mode de reproduction asexué : un individu se développe à partir d’un ovule non fécondé, qui se divise et se développe sans spermatozoïdes. Au cours de ce processus prodigieux, seul l’ADN de la mère est transmis à la progéniture.

Quelle ne fût pas la surprise des gardiens du zoo de Louiseville aux Etats-Unis de découvrir un beau matin que Thelma, une femelle python réticulé n’ayant jamais vu l’ombre d’un mâle, avait pondu six œufs, dont éclosèrent de jeunes serpents en parfaite santé

Vautour, dindes, pucerons, requins, reptiles, insectes… on retrouve ce phénomène chez des espèces diverses et variées.

Cette méthode spectaculaire comporte toutefois une défaillance non négligeable : l’appauvrissement génétique. Car les descendant issus de parthénogenèse sont de parfaits clones génétiques de leur (unique) parent – cette reproduction à l’infini peut finir par épuiser l’espèce, et la mettre en danger. Ne jetez donc pas les mâles avec l’eau du bain, ils ont une fonction fondamentale à l’évolution : apporter de la variété génétique à l’espèce. Ce n’est pas rien. Dans la majorité des cas, les espèces capables de parthénogenèse alternent donc ce mode de reproduction avec la reproduction sexuée.

Mais quelque part sur le continent américain, une espèce de lézard à queue en fouet (Cnemidophorus) résiste encore et toujours. Cette espèce, un tantinet radicale, est parvenue à faire disparaître l’ensemble des individus mâles au cours de son évolution. Elle ne compte plus que des femelles, qui continuent de se reproduire grâce à la parthénogenèse. Jusqu’à présent, l’espèce semble bien portante.

Entre autonomie et nécessité de l’autre, la nature compose avec une palette de stratégies inépuisables, à travers lesquelles la vie parvient toujours à trouver son chemin.

Maman poule à 8 pattes

On a beaucoup d’adjectifs pour décrire les araignées (beaucoup de moyennement sympas d’ailleurs), mais « mère attentionnée » n’en fait généralement pas parti.

Les arachnides sont des animaux aux mœurs très variées, chez qui la parentalité existe de façon très diverse… et parfois dévouée.

Il y a quelques années déjà, des chercheurs chinois ont fait une découverte étonnante en observant une espèce d’araignée saltique originaire du sud-est de l’Asie, la Toxeus Magnus(une petite araignée qui imite les fourmis pour se protéger de ses prédateurs). Pendant une vingtaine de jours après leur naissance, les femelles adultes nourrissent leurs petits en sécrétant un liquide nutritif indispensable à leur survie et à leur croissance… ce qui rappelle sacrément le lait maternel.

Attendez, quoi ?

Mamelles… mammifères. L’allaitement ne serait donc pas l’apanage de ces derniers ?

Pas tout à fait. Certaines espèces non-mannifères, comme les pigeons ou les cafards (et du coup, les Toxeus Magnus), nourrissent leurs progéniture avec des sécrétions comparables au lait maternel.

Alors non, l’araignée n’a pas de tétons (on imagine tous la même chose là ?).

Le liquide en question est sécrété sous le ventre de la mère, via un sillon épigastrique. Mais les images des petites araignées venant se servir directement sous le ventre de la mère rappellent quand même drôlement l’allaitement tel qu’on le connaît.

Je me permets tout de même d’ajouter que la progéniture de Toxeus Magnus a un petit côté « Tanguy ». C’est à dire que les jeunes ne sont pas particulièrement pressés de prendre leur envol (c’est une image, les araignées ne volent pas… quoique). Après avoir atteint la majorité sexuelle, et donc tout à fait en âge d’aller chercher leur propre casse-croûte, certains continuent de se nourrir des sécrétions maternelles. On salue la dévotion maternelle.

Et cette dévotion n’est pas complètement exceptionnelle. De nombreuses espèces d’arachnides semblent présenter un instinct maternel : certaines régurgitent de la nourriture prédigérée pour leurs petits (comme le font les oiseaux), d’autres promènent leur marmaille sur leur dos (« comme dans Le bus magique » précise un chercheur plein de ressources) enfin, d’autres, (comme Amaurobius ferox) font montre de dévotion ultime. Elles décèdent et font don de leur propre corps à leurs petits, qui s’en régaleront et pour attaquer la vie pleins d’énergie après ce bon repas. C’est ce qu’on appelle la matriphagie. (On n’est peut-être pas encore totalement prêts pour ça).

Et c’est sur cette note mi-glauque mi-touchante que s’achève cette (longue) édition un peu particulière de Mondes Vivants. Une maigre tentative de rendre leurs lettres de noblesse aux diverses femelles des mondes animaux : tour à tour impitoyables, ingénieuses, altruistes et bien souvent solidaires. Longtemps méprisées, mais indéniablement remarquables.

Crapaude, paonne, zébresse, étagne, blairelle… elles méritent bien que l’on commence à connaître leurs noms, vous ne pensez pas ?

Sources :

Sciences&vie, Nature.com, nationalgeagraphic.fr, Émission « grand bien vous fasse », Émission « la science cqfd » , sciencedirect.com, newscientist.com , Émission « le monde vivant » , trustmyscience.com , science.org, scienceetavenir.fr,cnrs.fr

Table ronde : L’animal féministe – Journée mondiale des intelligences animales 2025, Cite des sciences et de l’industrie (Paris).