1.

RIDERS ON THE STORM 🌩

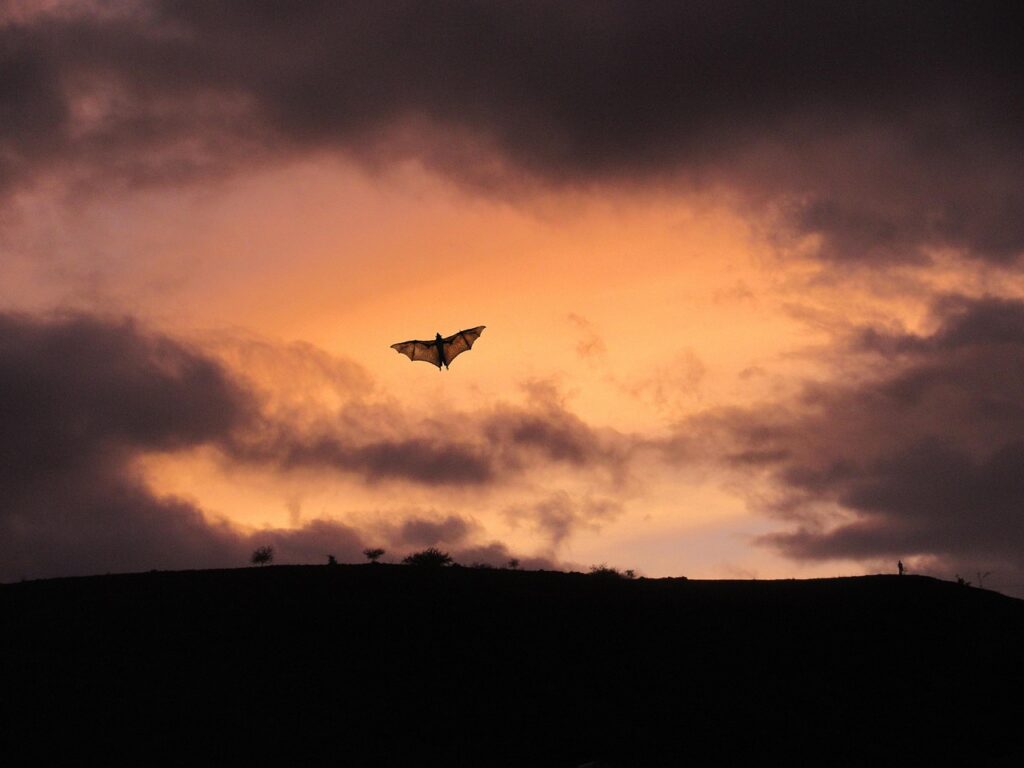

Les chauves-souris surfent sur les tempêtes

Source : futura-sciences.com

Étude complète : science.org

Photographie Pixabay

Les oiseaux sont les vedettes incontestées des migrations aériennes.

Mais, plus loin de nos radars, d’autres espèces d’animaux volants sont également des adeptes du voyage sur de longues distances.

Certaines espèces de chauves-souris sont connues pour migrer sur des milliers de kilomètres à travers l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Afrique. C’est notamment le cas des Noctules communes (Nyctalus noctula), une espèce de chauve-souris aux grandes oreilles, largement répandue en Europe. Ces petits mammifères peuvent voyager sur de grandes distances vers des destinations méridionales quand s’installe la saison froide, parfois sur quelque 1100 km ! (Si vous n’êtes pas époustouflés par ce chiffre, figurez-vous que nous parlons ici d’un animal d’une dizaine de centimètres et d’une trentaine de grammes – soudainement, ça en jette un peu plus).

Mais, pourquoi n’entendons-nous jamais parler de ces migrations ?

Ce comportement, déjà rare, est particulièrement difficile à observer. Car oui, vous l’avez peut-être deviné, la chauve-souris est un animal nocturne qui se déplace une fois la nuit tombée. C’est en partie la raison pour laquelle, jusqu’à récemment, la migration des chauves-souris restait assez peu étudiée.

Mais c’était sans compter l’arrivée de la technologie au service de la science.

Grâce à des balises IoT (Internet des Objets) ultralégères, une équipe de scientifiques de l’institut Max-Planck en Allemagne a pu étudier les migrations printanières de 71 noctules communes à travers le continent européen. La minuscule balise, posée sur le dos de l’animal, se compose de capteurs qui transmettent des données précises (localisation, niveau d’activité, température de l’air ambiant…) aux chercheurs.

Et, restez avec moi, car les découvertes faites grâce à l’épluchage de ces données valent le détour. Les scientifiques ont pu constater, d’une part, que ces petits mammifères étaient capables de parcourir pas moins de 400 km en une nuit (souvenez-vous du ratio taille/distance, ça fait beaucoup).

Contrairement aux oiseaux migrateurs qui préparent soigneusement leur migration en prenant du poids, les chauves-souris, elles, se ravitaillent en chemin. Un coléoptère par-ci, un papillon de nuit par là : leurs déplacements se font en zigzaguant plutôt qu’en ligne droite.

Mais les données ont également révélé un fait étonnant : une explosion du nombre de départs simultanés certaines nuits.

Diable, qu’est-ce qui provoque ce comportement ? se sont demandé les chercheurs. La météo, ont répondu les données.

Les chauves-souris ont tendance à mettre les voiles avant l’arrivée d’une tempête, lorsque la pression atmosphérique diminue et que la température augmente. Les données relatives à leur niveau d’activité ont ainsi révélé qu’elles utilisaient moins d’énergie pour voyager lorsqu’elles s’appuyaient sur des vents arrière chauds.

En résumé, nos petites noctambules surfent sur les tempêtes pour alimenter leurs vols continentaux (un concept plutôt badass).

Pour les chercheurs, ces informations, pourraient à terme ouvrir la voie à un système de prévision des migrations, pour aider les chauves-souris à éviter les dangers liés aux infrastructures humaines, comme les éoliennes, en adaptant leur fonctionnement aux périodes de passage. Ce qui constituerait un bel exemple de l’utilisation de l’éthologie au service d’une meilleure cohabitation inter-espèces.

2.

Les chats préfèrent leurs haters

Source : geo.fr

Étude complète : journals.sagepub.com, researchgate.net

Photographie Paco Visual – Pexels

Vous voyez, ce moment où, lors d’une soirée chez vous, votre chat vient se lover sur les genoux de l’invité qui avait indiqué entre ses dents au moment d’arriver « ah… vous avez un chat…bon, tant qu’il ne m’approche pas trop, ça va… » ?

Apparemment insensible au malaise qu’il provoque, le chat en question se prélasse en toute quiétude au plus près de son détracteur.

Et là, vous vous dites « c’est curieux, d’habitude, il n’est pas aussi social ».

Comme souvent, la science a une réponse à nous apporter.

Commençons par nous rappeler que nos pauvres minets sont bien souvent victimes de préjugés : ils portent malheur, préfèrent la solitude et ils adoooorent nous manipuler 🐈⬛.

En réalité, ces croyances coriaces sont surtout issues d’une large méconnaissance des comportements félins (pourtant si nombreux dans nos foyers).

Les chats sont bien connus pour être des chasseurs, mais beaucoup moins pour être… des proies. Dans la nature, nos petits athlètes à poils n’en mènent pas large face aux renards, rapaces et autres martres qui les inscrivent volontiers à leur menu du jour.

Le comportement du chat, parfois énigmatique, découle en réalité de cette dichotomie. Pour être en mesure de se mettre quelque chose sous la dent (chasser) sans y laisser leur peau (se faire chasser), les chats sont particulièrement sensibles à leur environnement et aux individus qui les entourent.

Si vous aimez les chats, il est fort à parier que lorsque vous en croisez un, vous ayez envie d’interagir avec lui : lui parler, le caresser, le porter. Ils sont mignons, ils sont doux, il est difficile de les ignorer, j’en conviens.

Pourtant, un comportement direct peut être interprété par l’animal comme une tentative d’agression, ce qui peut les inciter à se méfier des personnes trop engageantes.

Contrairement aux chiens, qui ont tendance à chercher des interactions sociales actives avec les humains, la nature des chats fait qu’ils ont besoin de davantage d’espace et de contrôle sur leurs interactions, dont ils apprécient établir eux-mêmes les termes.

Plusieurs études indiquent ainsi que les chats sont moins stressés et montrent davantage de comportement d’exploration lorsqu’ils se trouvent dans un environnement dans lequel ils sont libres de choisir leurs interactions sociales (libres de choisir quand elles commencent, comment elles se déroulent et quand elles se terminent – une petite tendance control freak qu’on leur pardonne volontiers).

Revenons donc à votre invité envahit. Son comportement passif et désintéressé peut avoir tendance à apaiser votre chat, qui se sent libre d’explorer à son propre rythme sans se sentir menacé. (Et hop, on frôle l’incident diplomatique inter-espèces).

Si, comme moi, vous aimez les chats, vous pouvez retenir une chose de cet article : cessons de les agresser avec notre affection. Laissons-leur le loisir de définir les modalités de nos interactions, en adoptant un comportement moins engageant.

Et si vous n’aimez pas les chats, vous leur ressemblez sûrement plus que vous ne le pensez.

Zoom sur… 🔬

Je vous propose de rester encore un instant dans le royaume des chats pour nous intéresser cette fois à… leur façon de voir le monde.

👁

L’artiste américain Nickolay Lamm, en consultation avec des vétérinaires spécialisés en ophtalmologie, a tenté de représenter les différences existantes entre la vision humaine et la vision féline.

S’il ne s’agit que d’une représentation artistique (à ce jour aucun chat n’a été en mesure de confirmer son exactitude), celle-ci se veut au plus près des connaissances scientifiques actuelles. Elle permet de nous aider à nous plonger dans l’univers sensoriel du chat et de mettre le doigt sur les dissemblances entre nos mondes visuels respectifs.

En voici un rapide résumé :

- 🛤 Les chats bénéficient d’un champ de vision plus large que le nôtre (leur vue périphérique est de 260°, contre 180° pour les humains).

- 🟡🔵 Ils ont une vision dichromatique (basée sur deux récepteurs, le bleu et le jaune) : en conséquence, les couleurs perçues par le chat sont moins intenses et moins prononcés que celles que nous percevons.

- 👓 Nos amis félins sont plutôt myopes : ils ont une mauvaise vision de loin.

- 🐁 En revanche, ils sont excellents pour percevoir les objets en mouvement, grâce à une rétine qui enregistre les images très rapidement.

- 🌙 Et, vous le savez sûrement déjà, c’est un animal nyctalope qui voit 5 à 8 fois mieux que l’homme dans la pénombre.